マンションや戸建ての外壁、室内のキッチン壁・浴室壁、コンビニやスーパーの床など、意識してみると私たちが日常生活で目にする建物にはタイルが多く使われています。そんな身の回りのあらゆるところで活躍するタイルですが、日本でどのように根付いてきたのか、その歴史をご存知でしょうか?

実は、日本で「タイル」という名称が統一されたのは大正11年(1922年)。

それまでは「化粧煉瓦」「貼付煉瓦」などと呼ばれ一定の呼称がなかったのを「タイル」で統一することになり、来年、令和4年(2022年)で100周年を迎えます。

そんなタイルが日本に建築で取り入れられるようになったのは明治時代にさかのぼります。

明治時代に洋風建築が多く建てられるようになり、内装も洋風化したことで装飾タイルなどが使われるようになりました。

今回は、日本におけるタイルの歴史を語る上では欠かせない著名建造物をご紹介します。

泉布観

明治4年(1871年)に造幣寮(造幣局)の貴賓応接所として建てられた泉布観は、大阪で最古の洋風建築で、日本の建築史・タイル史に大きな影響を与えました。

館内にある7基の暖炉のうち3基に装飾タイルが施されており、これらのタイルはイギリス製という記録が残っています。

楽々荘

明治32年(1899年)頃、京都鉄道株式会社などを創設した実業家 田中源太郎の邸宅として建てられ、現在は和食レストランになっています。

暖炉まわりやテラス床に輸入タイルが使用されています。

長楽館

明治42年(1909年)に“日本のたばこ王”と呼ばれた実業家 村井吉兵衛により、国内外の賓客をもてなすための迎賓館として建築されました。現在はホテル内の施設になっており、カフェや結婚式場として使用されています。

モダンな印象の幾何学模様

残されているとのこと

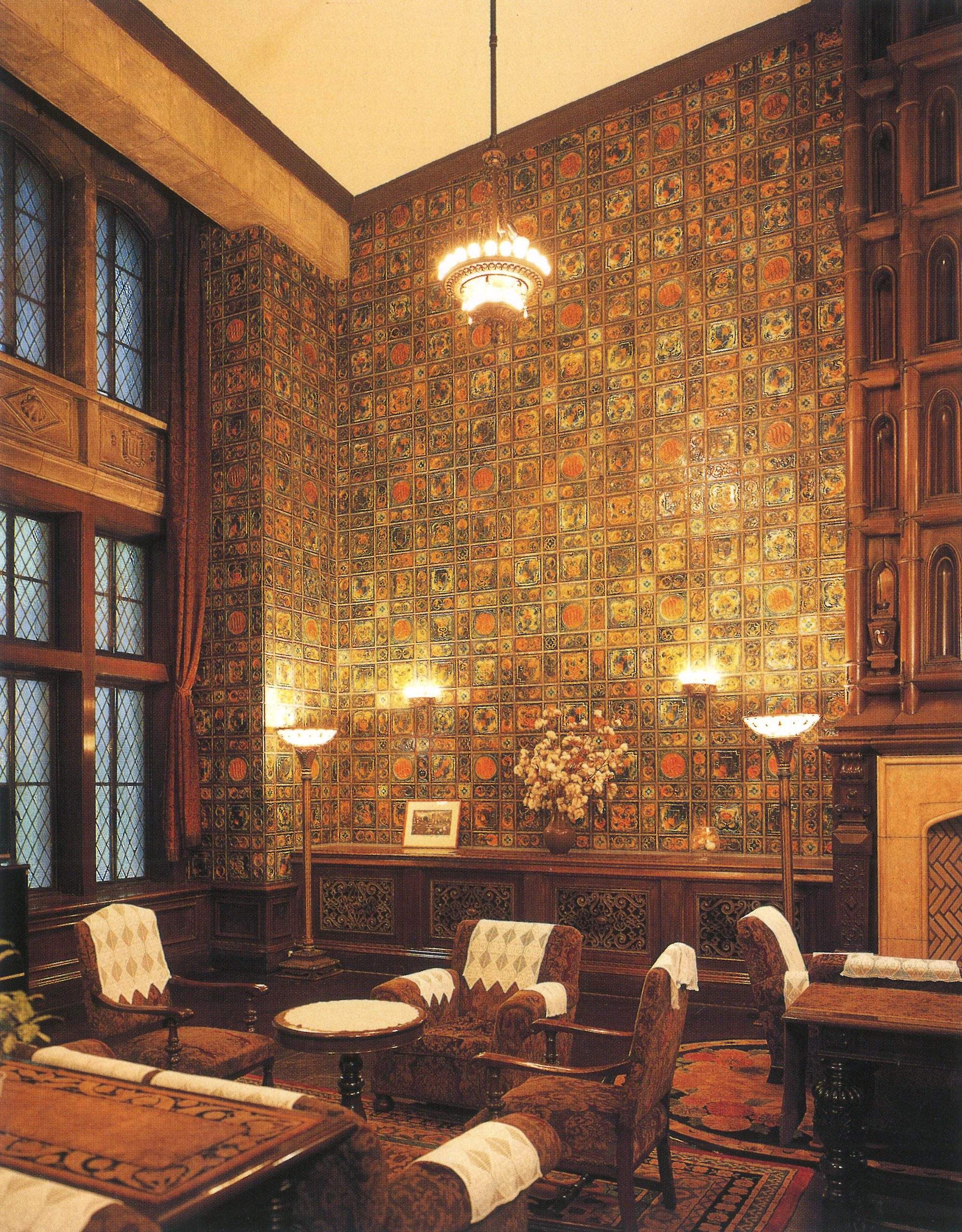

綿業会館

昭和6年(1931年)日本綿業倶楽部の建物として竣工した綿業会館は、国際会議の場ともなった格式高い施設です。

ルネサンス風の重厚な建築様式だけでなく、冷風送気などの設備や耐火ガラスの使用など先駆的な試みをした建築ということでも評価されています。

外壁のタイル張りの美しさはもちろんですが、この建物で目を引くのは談話室の壁の装飾タイルです。

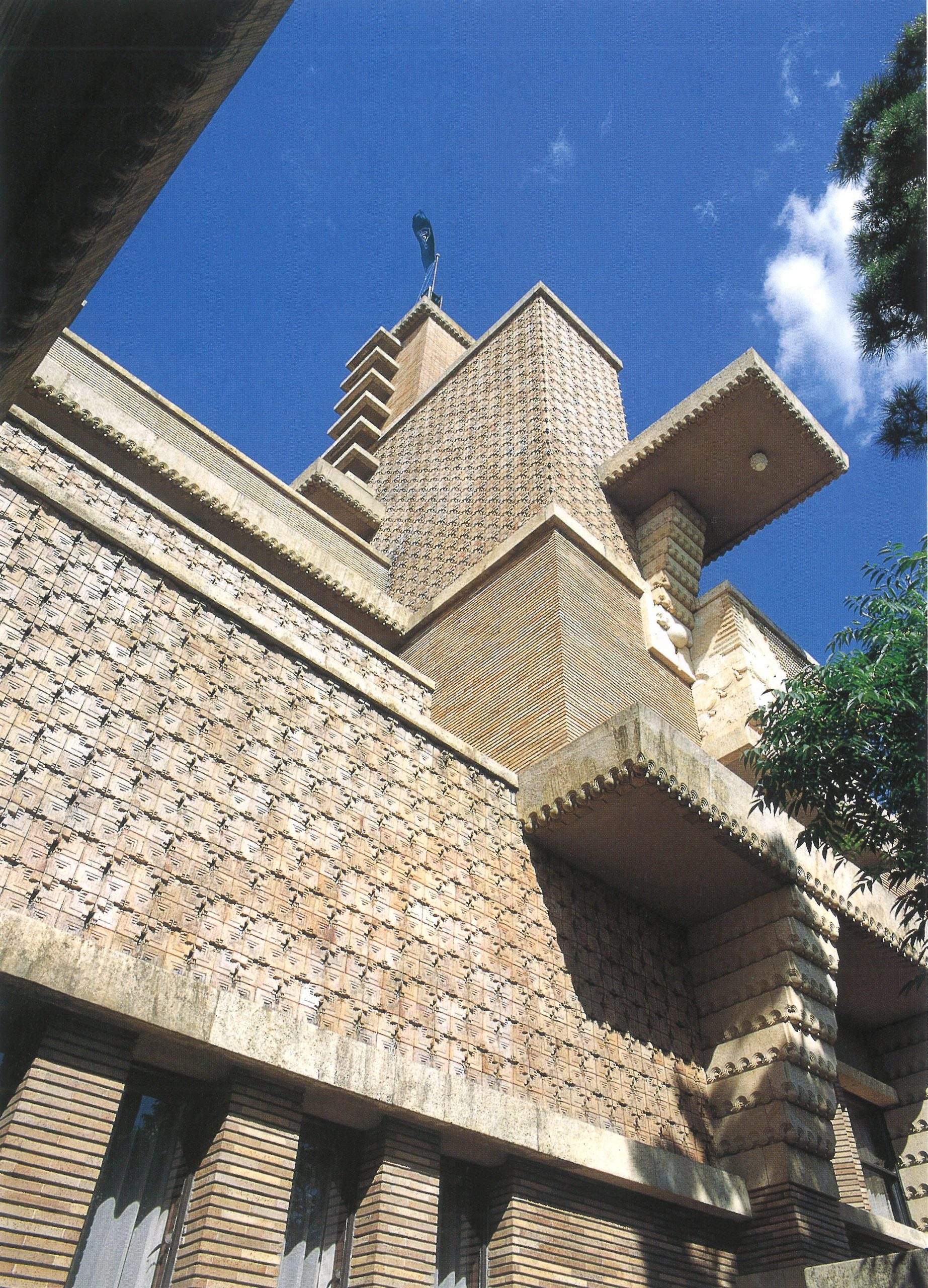

甲子園会館(旧甲子園ホテル)

昭和5年(1930年)、フランクロイド・ライトの愛弟子 遠藤新の設計で建てられた旧甲子園ホテルは、皇族や政財界の要人が集うリゾートホテルでした。現在は武庫川女子大学・建築学部のキャンパスとして使用されています。

使われている

試作品のタイルを張ったという

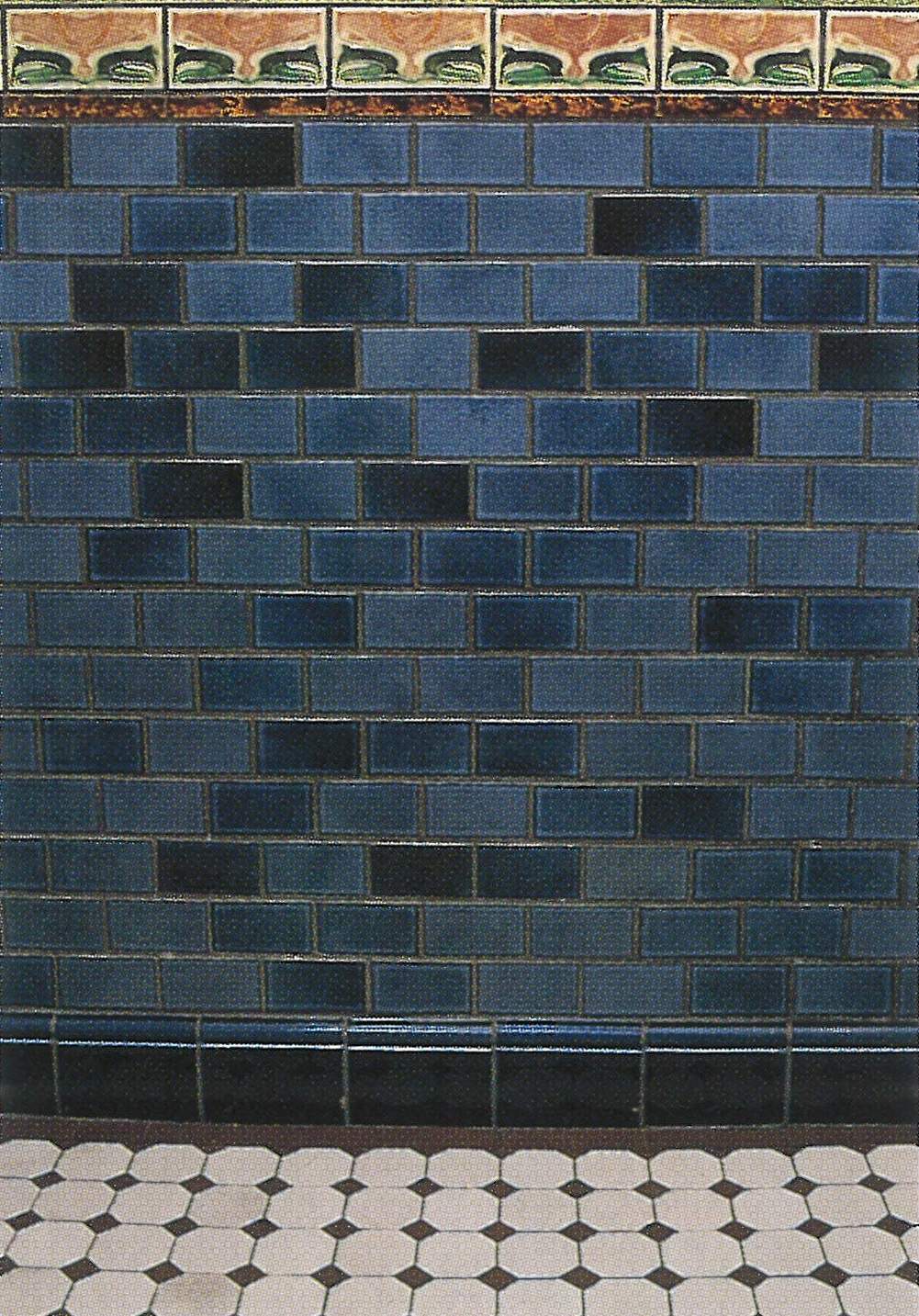

船岡温泉

大正11年(1922年)に料理旅館として建てられた船岡旅館。現在は銭湯として営業しています。船岡温泉で最も目を引くのは、色とりどりのマジョリカタイル。ミュージアムではガラスケースに入って展示されているマジョリカタイルに触れることができる、貴重な場所です。

マジョリカタイル 当社の前身である「淡陶社」では、船岡温泉でも使用されている「マジョリカタイル」を製造していました。 マジョリカタイルは大正時代から昭和初期にかけて全盛期を迎え、 淡陶社では日本国内のみならず世界各国へ輸出していました。 このマジョリカタイルを生産する「乾式成形工法」は100年以上を経た今でもほとんど変わらず受け継がれていて、 デザイン性に優れた、美しくアンティークなタイルを製造することが可能です。 現在Danto Tileでは、兵庫県の淡路島にて、昔のデザインや製法はそのままで 現代版に復刻したマジョリカタイルを1枚1枚タイル職人たちが丹精を込めて作っており、 オンラインショップでの購入が可能です。

今回はタイルを使った著名建築物をご紹介しました。

こうして何十年も前のタイルが現在も美しい状態で残っていることは、前回の記事(タイル張り外壁で住宅を長寿命化)でご紹介したタイルの強さの証明にもなるのではないでしょうか。

当時と現在のタイルを比べるとデザインは大きく変化しましたが、改めて見てみると素敵なタイルばかりです。

今後もタイルがどのように進化していくのか、とても楽しみです。