こんにちは。ダントータイルのタイル研究室です。

今回は「無釉タイル」についてお話しします。以前このタイル研究室の記事“タイルの種類”でもご紹介した通り、タイルは様々な種類に分けることができます。

その分類の中の無釉タイルとは何か?どのような特徴があるのか?など、知っていそうで意外と知らない無釉タイルについての説明と、当社で取り扱う無釉タイルのシリーズをご紹介させていただきます。

無釉タイルとは?

無釉タイルは、タイルの表面に釉薬をかけずに製造されるタイルのことです。内装壁などでよく使われている(釉薬を施した)施釉タイルとは対照的に、無釉タイルはつるつるとした質感ではなく、どちらかというと素焼きのマットな質感を持っています。

あくまでも釉薬の有無による分類となりますので、湿式製法か乾式製法かによって同じ無釉でも意匠は異なります。

一般的に「レンガタイル」と呼ばれるタイルは、湿式製法の無釉タイルに該当します。設計士やデザイナーの方のお話しを伺っていると、「無釉タイル≒湿式製法のタイル」をイメージされることが多いようです。

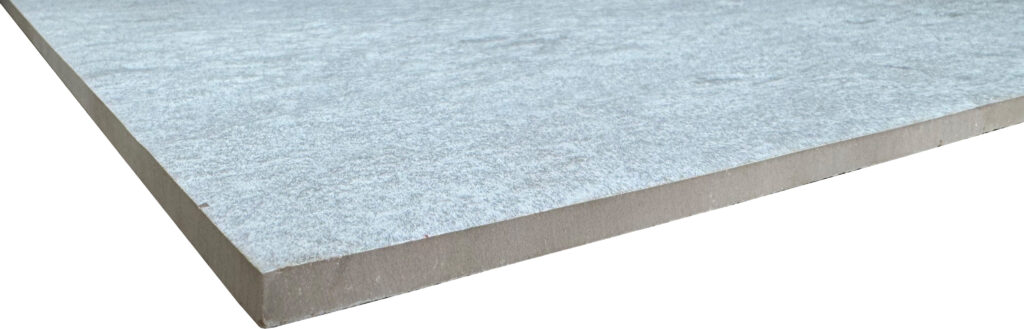

ざっくりいうとタイルは土を焼いたものになりますが、意匠的には湿式製法の無釉タイルは「土」のイメージが強く、乾式製法のタイルは「石」のイメージに近いのかもしれません。湿式製法のタイルは焼き物の味わいがある温かみのある意匠ですが、使用する原料の問題で乾式製法のタイルに比べ吸水率が高い傾向があります。施工後に躯体の下地側に水がまわると、白華現象などのトラブルが起きやすいのが難点です。

しかし近年ではタイル製造の技術も進化しており、湿式製法のような意匠性を持った吸水率の低い乾式製法のタイルも発売されています。

無釉タイルの特徴

無釉タイルのメリットとして、タイル素地と表面が同素材なので摩耗しても色がほぼ変わらないという特徴があります。また表面とコバが同色となるため、壁面の出隅部分や階段の立ち上がり部分でコバが見えても意匠的に違和感がありません。

湿式製法の無釉タイルは原料の含水率が高いため、成型時と焼成後で寸法が大きく変わります。それにより乾式製法の無釉タイルに比べると収縮や歪みが大きくなります。

JIS規定でも乾式製法と湿式製法では規定値が異なっており、湿式製法の方が許容範囲は広くなっています。この湿式製法の多少の寸法の振れは、タイルの色幅と同じく仕上がりの自然さにつながっており、メーカーとしては「味」として捉えていただければ幸いです。

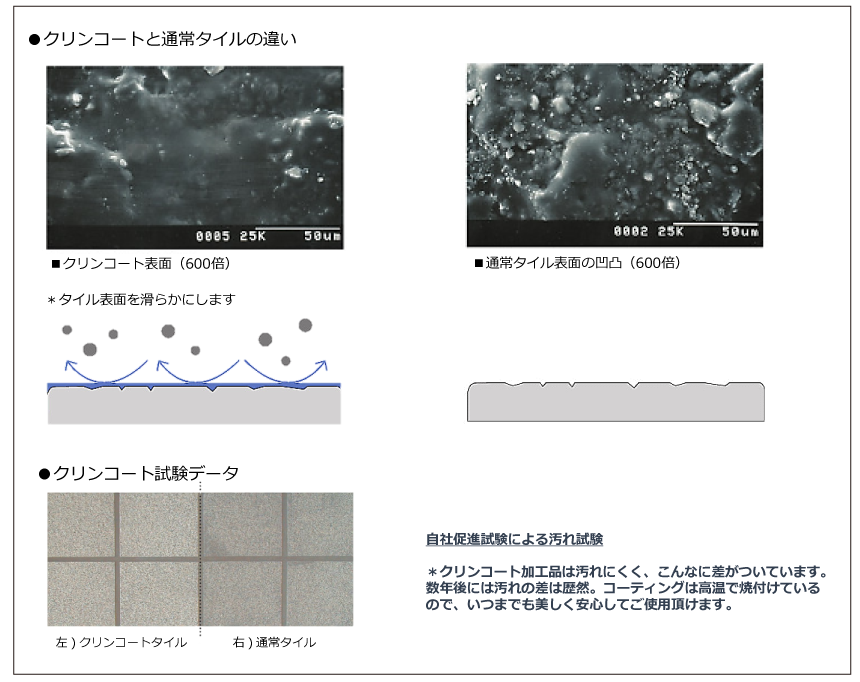

また、無釉タイルの表面には目には見えないミクロレベルの凹みがあります。無釉タイルは、釉薬がガラス化し表面が平滑な施釉タイルに比べて『汚れやすい』と言えるかも知れません。そこで当社を始め各タイルメーカーでは、特に汚れやすい床タイルには汚れ防止の加工を施しています。

当社の床タイル汚れ防止技術「クリンコート」

表面がつるつるしている施釉タイルは滑りの問題で外部の床では使うことができませんが、安全な滑り抵抗値を確保している防汚加工品の無釉タイルであれば、屋外の床でも安心してお使いいただくことができます。

当社淡路島工場の無釉タイル

当社の淡路島工場は、兵庫県南あわじ市の阿万と福良の2か所に工場があります。阿万工場は操業当時から無釉タイルを製造しており、分業が進んだタイル業界では珍しく自社で原料から一貫して製造を行っています。

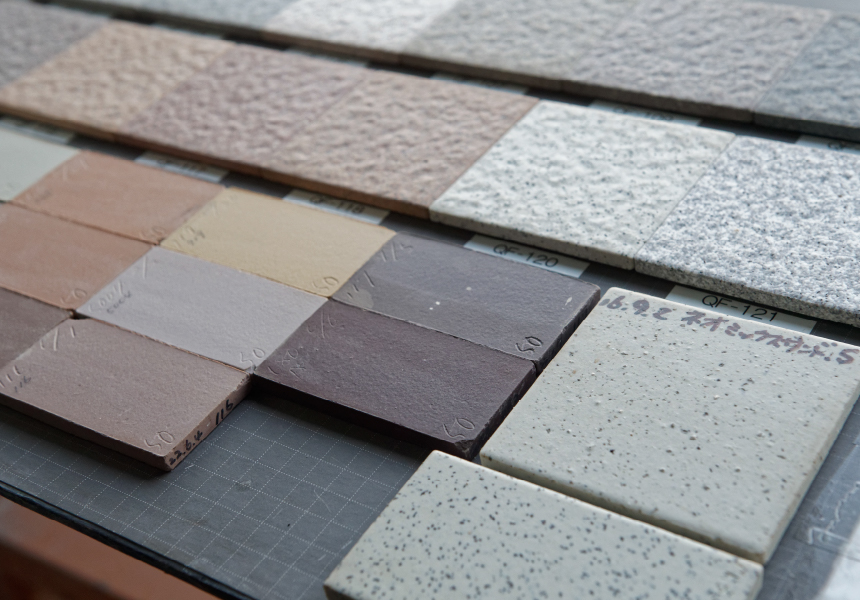

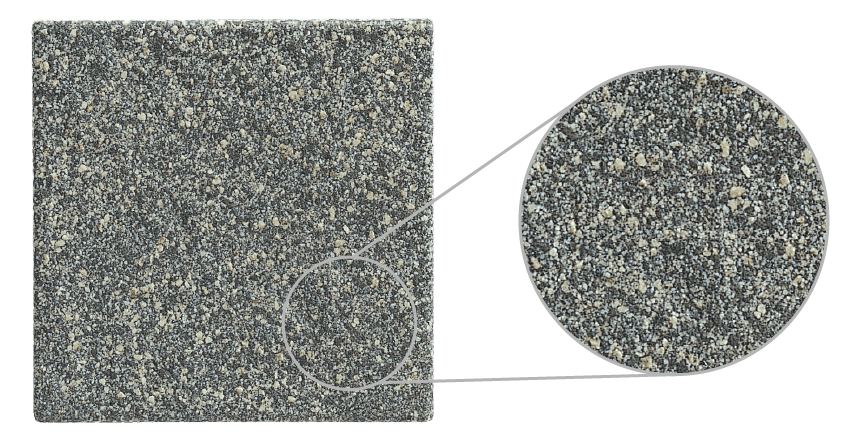

上の写真は原料を拡大したものですが、左側が当社淡路島工場で作るタイルに使用される「バリカキ坏土」です。バリカキ坏土は、比較的大きな粒から微粉末まで、さまざまな大きさのものが混ざり合っています。これらの多様な粒径を持つ色土同士が混ざりあうことにより、単色のみならず「染まり」と称する中間色が生じ、複雑な外観を表現することができます。

右側は「スプレー坏土」で、粒径が揃っているために成型はやり易いのですが、染まりなどの表現ができません。したがってスプレー坏土は単色の土で成型し、表面に釉薬を施して色付けをする方法で使用される場合がほとんどです。

表面の釉薬ではなく「色土」でタイルを製造する場合、最終的な色や風合は、さまざまな色の坏土や顔料、アクセントとして入れる長石の粒などを調合する必要があります。

上の写真はラインで複数の色土を調杯(混合)する設備ですが、淡路島工場では4種類の坏土や種土(少量だけ混ぜる顔料や長石などをあらかじめブレンドしたもの)を調合しています。このような調合作業を経て最終的な坏土原料となります。これらの調合は、タイル別・色別に細かく決められていて、その種類は数百種類にのぼります。

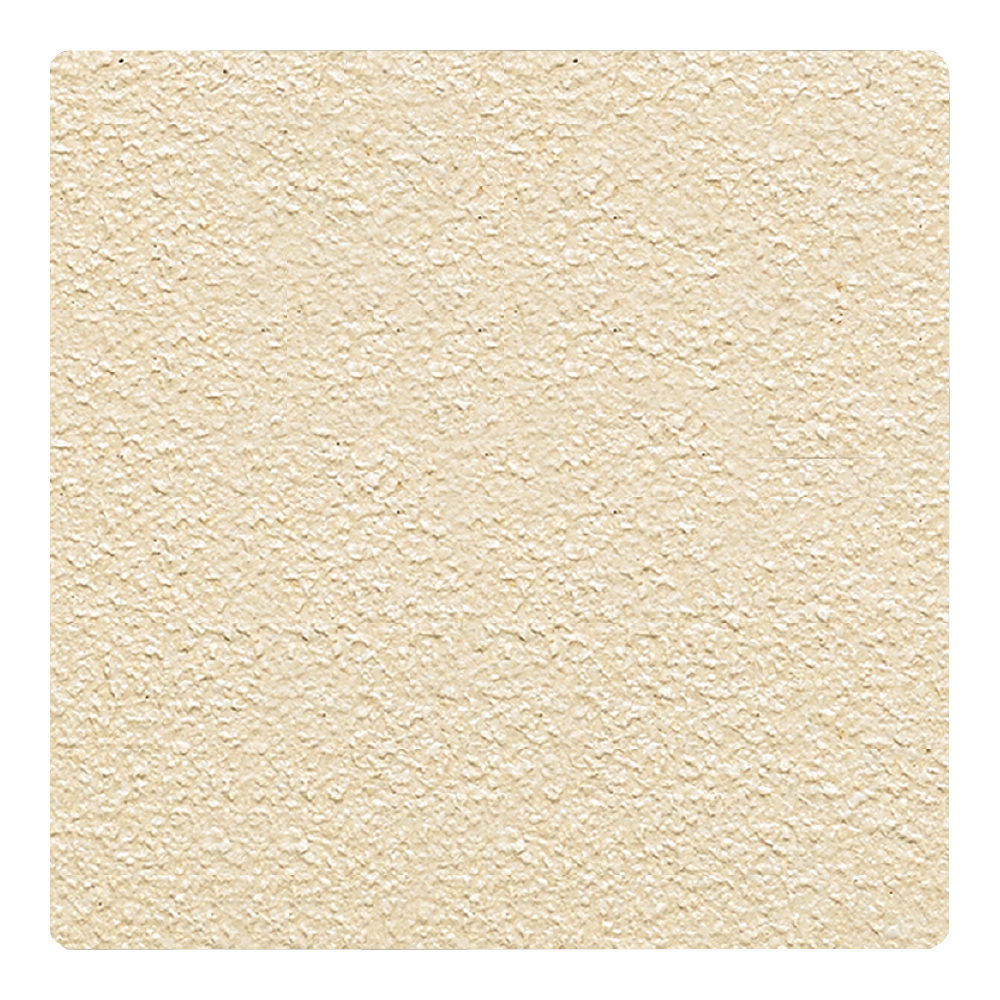

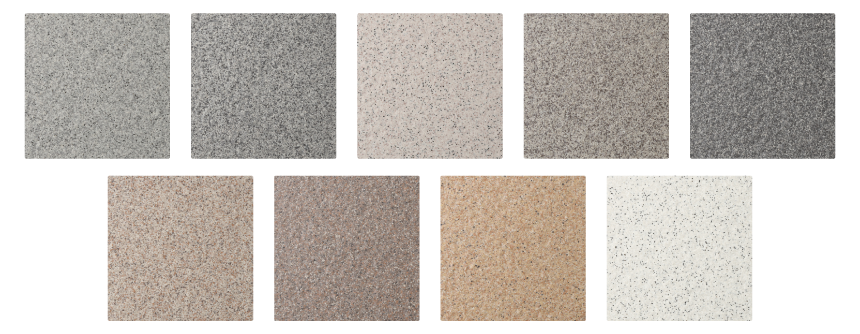

淡路島工場製/クイーンフロアーの原料には、自社製調合坏土(練り込みバリカキ坏土)2~4色に骨材をミックスしており、クイーンフロアー全品目では実に11種類もの色土を使用しています。

このクイーンフロアーは、1987年の発売以来超ロングランシリーズとして販売し続けている商品です。100角から300角までの形状や豊富な色数をラインナップでお使いいただきやすいこともありますが、原料にこだわり土づくりから一貫したタイル製造を行っている淡路島工場の商品だからこそ、長きに渡りお客様にご愛顧いただけていると自負しています。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました。

今回は無釉タイルについてご紹介しました。一口に無釉タイルと言っても、製法や原料の違いによって意匠は大きく変わってきます。また、寸法精度や吸水率なども異なってきますので、その性質をご理解いただいたうえで、イメージに合ったタイルをご選定いただければ幸いです。